| Startseite |

Standortheimisch - heimisch - autochthon: Biologische Vielfalt und Florenverfälschung

Vortrag bei Forum "Standortheimische Begrünung" in Westheim, 2000)

I. Pflanzen und säen - standortheimisch und vielfältig?

"Standortheimisches Saat- und Pflanzgut" - zwei bemerkenswerte Worte stecken im Attribut "standortheimisch" aus dem Thema der Fachtagung: "Standortgerecht" und "(ein-)heimisch". Standortgerecht steht für die wirtschaftliche Seite und damit die Ökologie, also die Beachtung der ökologischen Rahmenbedingungen.Mit dem "heimisch sein" geht es nicht nur um den Wert des Überlieferten und Bewährten. Es ist eng verbunden mit dem zentralen Naturschutzanliegen "Artenvielfalt", das seiner Bedeutung gemäß im Bundesnaturschutzgesetz gleich ganz vorne angesprochen wird: "Die wildlebenden ... Pflanzen ... sind als Teil des Naturhaushalts in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen." Schon seit Längerem ist ja bekannt, wie wenige einheimische Tierarten zum Beispiel die fremdländische Robinie zu nutzen vermögen und wie unglaublich viele Organismen dagegen von der "deutschen Eiche" zehren. Dazu kommt, dass artenreiche Hecken heute höher im Kurs stehen als geometrisch geschnittene Buchspflanzungen und bunte Blumenwiesen als sattes Einheitsgrün.

Mittlerweile geht es im Naturschutzrecht allerdings nicht mehr nur um Artenvielfalt. Das internationale Übereinkommen von Rio de Janeiro vom 05. Juni 1992 hat als Ziel die Erhaltung der biologischen Vielfalt, und die erstreckt sich explizit auf "die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft" und umfasst "die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme". Es ist Art. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes, der dieses Ziel ins Landesrecht integriert: "Die biologische Vielfalt ist zu erhalten und zu entwickeln".

Die Berücksichtigung innerartlicher Vielfalt verlangt eine bislang ungewohnt differenzierte Behandlung unserer Flora. So genügt es nicht, den Hornklee als komplexes "Aggregat" zu sehen. Es sind in Deutschland vielmehr getrennt zu betrachten die (Klein-)Arten Lotus alpinus, Lotus tenuis und Lotus corniculatus im engeren Sinne und innerhalb des Letztgenannten die Unterarten corniculatus und hirsutus.

Doch die Vielfalt hat auch ihre naturschutzrechtlichen Grenzen: "Gebietsfremde Tiere und Pflanzen wildlebender und nicht wildlebender Arten dürfen nur mit Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde ausgesetzt oder in der freien Natur angesiedelt werden" (§ 20 d Abs. 2 BNatSchG).

Was gebietseigen oder –fremd ist, wird durch die überlieferten Verbreitungsgebiete (Areale) der Pflanzen bestimmt. Diese sind großmaßstäblich differenziert zu sehen und schließen auch die heute erloschenen, historischen Fundorte ein. Eine ideale Grundlage bietet der "Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns". Im entnommen ist das Beispiel der Abb. 1 (Verbreitungskarte der Mondviole Lunaria rediviva). Das Areal besteht hier aus mehreren flächenhaften Teilarealen (auf der Abbildung nachträglich umrandet) und isolierten Einzelbeständen.

Neben der Arealsituation ist die oben angesprochene taxonomische Differenzierung der Arten zu beachten. Oft haben die Unterarten unterschiedliche Areale, so beim Beispiel Hornklee von vorhin: Während die Subspezies corniculatus Bayern komplett abdeckt, hat die Unterart hirsutus nur in Mittelfranken ein einigermaßen geschlossenes Areal, ist also nur dort gebietseigen und im Einklang mit dem Naturschutzgesetz ausbringbar. In manchen Fällen ergeben sich noch auf der Ebene der Varietät signifikante Verbreitungsunterschiede.

Für das Ausbringen von Pflanzenarten in die freie Landschaft (ausserhalb der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung) muß somit folgender Grundsatz gelten:

Das (großmaßstäbliche) Verbreitungsgebiet (Areal) ist der geographische Raum, in dem eine Sippe (Taxon) nicht gebietsfremd ist. Zu ihm gehören auch die historischen Wuchsorte.

Die sog. Kleinarten, die Unterarten und manchmal auch die Varietäten müssen getrennt behandelt werden.

Der Natur- bzw. Artenschutz kann sich allerdings nicht auf den Versuch beschränken, die überlieferte Sippenvielfalt zu konservieren. Es muss auch Sippenneubildung möglich bleiben, also Evolution. Sie ereignet sich bekanntlich dadurch, dass Mutationen zu neuen Erbeigenschaften führen, die sich bei den betroffenen Individuen als Standort- oder Konkurrenzvorteil auswirken. Zur Herausbildung neuer Sippen kommt es, wenn der genetische Austausch einer Teilpopulation mit dem Populationsrest stark reduziert wird, z. B. durch räumliche Isolation, unterschiedliche Blühtermine, obligate Autogamie oder Apomixis. Abb. 2 aus Ehrendorfer in Strasburger, Lehrbuch der Botanik, zeigt dies schematisch. Fundamental für die Evolution ist dabei die in Teilbild A dargestellte Situation: Die Anhäufung von Gruppen erb-ähnlicher Idividuen in unterschiedlichen Abschnitten des Areals. Ohne Sie können sich kaum neue Sippen herausdifferenzieren.

Durch das Ausbringen von Pflanzen kann das in langen Zeiträumen gewachsene Muster der Verteilung des Erbguts innerhalb des Areals beeinträchtigt oder zerstört werden. So kann das massive Ausbringen einer bestimmten Herkunft ausserhalb ihrer angestammten Heimat zum Rückgang oder Verschwinden anderer Ökotypen führen, etwa duch Bastardierung und Verdrängung im Kampf um den Wuchsort (zwischen den Eng-Verwandten herrscht die schärfste Konkurrenz). Werden dagegen die verschiedenen Herkünfte bunt durcheinander gemischt, wird die Evolution auf einen überwundenen, primitiveren Zustand zurückversetzt.

Es gibt also auch innerhalb der taxonomisch fassbaren Sippen Grenzen der Vielfalt, also unterhalb des Niveaus der Unterarten oder Varietäten: Die genetische Vielfalt einer Sippe, die sich in der geographischen Verteilung des Erbguts über sein Areal hinweg manifestiert, muss gesichert und gepflegt werden. Ein vielfältiger "Genmix" aus verschiedenen Herkünften an beliebigen Orten würde dem zuwider laufen. - Für die Praxis der Pflanzenausbringung bedeutet dies:

Der Ort der Aussaat oder Pflanzung und der Wuchsort der wildwachsenden Stammpflanze (Herkunft) sollen möglichst dicht beisammen liegen.

Mit dieser Forderung wird in der Regel auch die oben angesprochene innerartliche Differenzierung abgedeckt, ohne dass die infraspezifischen Sippen im Einzelnen angesprochen werden müssen. – An den jeweiligen Örtlichkeiten muss allerdings eine möglichst große Zahl von Individuen in unterschiedlichen ökologischen Positionen beerntet und damit zur Grundlage für die künstliche Vermehrung gemacht werden. Anderenfalls resultiert ein Verlust an genetischer Bandbreite und damit an Anpassungsfähigkeit. Anpassungsfähigkeit wiederum ist die Basis der Überlebensfähigkeit einer Population. Spontan kann ein eingeengtes genetisches Spektrum meist erst über viele Pflanzengenerationen hinweg erweitert werden.

Wir sind damit an einem Punkt angelagt, an dem kritisch zu hinterfragen ist, ob der eingangs angesprochene Begriff "standortheimisch" wirklich geeignet ist, das uns hier beschäftigende Naturschutzanliegen zu bezeichnen. Er wurde wohl vor ettlichen Jahren durch Forstleute eingeführt ("standortsheimisch") und wird infolge seiner positiv belegten Wortteile bereitwillig aufgegriffen. Allerdings zeigt der verwaltungsmäßige Umgang mit dem Begriff, dass hier ein "Heimisch" entsprechend der Definition in § 20 a Nr. 5b BNatSchG zugrundegelegt wird. Danach sind Arten auch dann heimisch, wenn sie künstlich ausgebracht wurden, sich aber in freier Natur ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen erhalten haben. So stellte die staatliche Forstverwaltung unlängst fest, dass die ursprünglich rein alpine Lärche nun auch in Niederbayern heimisch ist – mit allen Konsequenzen. Und ob eine Pflanzung standorgerecht ist oder nicht und deshalb kränkelt oder eingeht, berührt unser letztlich genetisches Thema überhaupt nicht. Der Begriff "standortheimisch" ist daher in unserem Zusammenhang ungeeignet. Besser passen da Ausdrücke wie "landschafts- oder gebietseigen", "gebietsbürtig" oder das mittlerweile eingeführte und auch hier favorisierte, wenn auch in einem erweiterten Sinn verstandene Wort "autochthon" – von hier stammend, bodenständig.

II. Zur Ausbringung von krautigen Wildpflanzen

Das Thema "Autochthone Gehölze" hat die bayerischen Behörden in den vergangenen Jahren beschäftigt. Die fachlichen Probleme scheinen hier weitgehend und praktikabel gelöst. Neu ist dagegen für die Behörden der Bereich der krautigen Wildpflanzen, obwohl sich hier auch schon vor Jahren ein beträchtlicher Markt entwickelt hat und die naturschutzfachlichen Befürchtungen bei dem großen Umfang der betroffenen Sippen noch gravierender sein müssten. Die Beschäftigung damit ist überfällig.

Im wesentlichen werden krautige Wildpflanzen benötigt, um Extensivgrünland im weitesten Sinne herzustellen – von der Streuwiese und dem Halbtrockenrasen bis zur primär dem Erosionsschutz dienenden Böschungsbegrünung. Oft sind bei Naturschutzprojekten oder im Rahmen von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen Äcker in Extensivwiesen umzuwandeln. Während es mittlerweile zur Begründung von Magerrasen ausgereifte und naturschutzfachlich in der Regel einwandfreie Verfahren gibt (Heumulch oder Heudrusch von nahegelegenen Beständen), bietet sich auf Ackerböden nach wie vor die Einsaat mit speziellen Ansaatmischungen an.

Die Regelsaatgutmischung sind nicht nur mit Kultursorten und Fremdherkünften bestückt; sie erschweren meist auch die Sukzession zu artenreicheren Beständen und - mit ihrem Anteil an Schmetterlingsblütlern - die angestrebte Magerung. Die optisch meist attraktiven, vergleichsweise artenreichen Blumenwiesen-Fertigmischungen wiederum enthalten meist auch fremdländische Arten und Importherkünfte bei den einheimischen Arten. - Es ist im nachhinein als glücklicher Umstand zu werten, dass es der dennoch hohe Preis verhindert hat, dass sie auf größerer Fläche ausgebracht wurden.

Niederbayerische Naturschutz-Institutionen verwendeten in dieser Situation als Notbehelf artenarme Mischungen, die in erster Linie aus solchen Regelsaatgut-Arten bestehen, die bereits in großem Umfang landwirtschaftlich ausgebracht worden sind, wo also kaum mehr etwas zerstört werden kann. Vermieden wurden Schmetterlingsblütler und herdenwüchsige oder sehr konkurrenzkräftige Gräser. Unter den meist nur drei enthaltenen Kräutern waren Kümmel oder Möhre, die als Zweijährige leicht wieder verdrängt werden können.

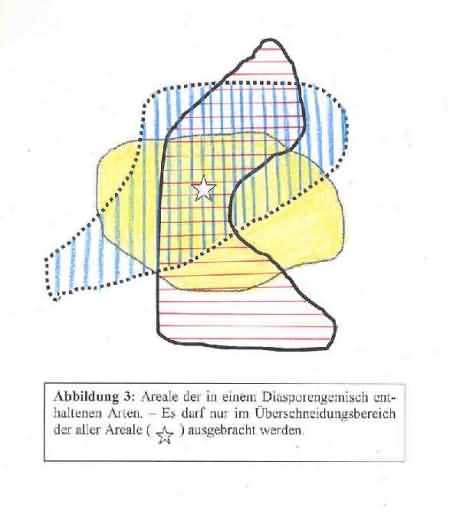

Heute werden auch Mischungen aus einheimischen Arten angeboten, die auf süddeutsche Herkünften basieren. Dass sie damit bereits naturschutzkonform sind, ist jedoch leider nicht gesagt. In der Regel enthalten Sie Arten, die in weiten Bereichen Bayerns fehlen, so dass die Ausbringung dort zur unerlaubten Florenverfälschung führen kann. Alle Begrünungsmaterialien – gleich ob Ansaatmischung, Heudrusch oder Heumulch – dürfen von vornherein nur dort ausgebracht werden, wo alle darin enthaltenen Sippen vorkommen, also im gemeinsamen Überschneidungsbereich ihrer Areale (Abb. 3).

Je komplexer ein Diasporengemisch, umso enger wird bereits aufgrund der Artenzusammensetzung der Raum, in dem eine Ausbringung in Frage kommt.

Je komplexer ein Diasporengemisch, umso enger wird bereits aufgrund der Artenzusammensetzung der Raum, in dem eine Ausbringung in Frage kommt.

Man könnte nun daran denken, die von der Arbeitsgruppe "Autochthone Gehölze" unter Federführung der Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau erarbeiteten Empfehlungen zu übernehmen. Autochthonie wird dort praxisnah wie folgt definiert:

Autochthon ist Pflanzgut nur soweit,

- als es in der Herkunftsregion der wildwachsenden Stammpflanzen und hier innerhalb des angestammten Verbreitungsgebietes der betroffenen Pflanzenart verwendet wird und

- als es sich um die Tochter- oder Enkelgeneration (F1

Die zugehörige Karte teilt Bayern in 8 Herkunftsregionen ein Abb. 4; 1 MB). Diese Karte ist aber das Ergebnis eines Kompromisses, der die besondere wirtschaftliche Bedeutung, den Wettbewerb und den bisheringen Umgang mit den Gehölzen berücksichtigt und nur für diese vertretbar ist.

Noch weitergehende Zusammenfassungen sind völlig indiskutabel, so die für Gehölze in Natur und Landschaft publizierte Karte, die zwar Großbetrieben der Branche das Leben mit der "Autochthonie" erleichtert, aber keine tragfähige fachliche Grundlage hat. Dies wird bereits deutlich, wenn man die wissenschaftlich untermauerten Herkunftsgebiete für die 10 alteinheimischen Baumarten des Forstlichen Saat- und Pflanzgutgesetzes übereinanderlegt: So ist zum Beispiel für jede zweite von ihnen die Nordgrenze des Jungmoränengürtels ("Voralpines Hügel- und Moorland") bedeutend, für jede dritte die Grenze zwischen Jungmoränengürtel und Alpen. - In der aktuell bundesweit gehandelten Karte wird alles zu einer Einheit "Alpen und Alpenvorland" verschmolzen.

Aus Naturschutzsicht wäre es unproblematisch, die naturräumlichen Haupteinheiten als Herkunftsgebiete zu verwenden. Sie sind aber zu zahlreich und vielfach auch zu klein. Es wird zweckmäßig sein, hier individuelle, artspezifische Räume zu definieren, indem die Verbreitungsgebiete der jeweiligen Sippen sinnvoll unterteilt werden. Diese Arbeit muss erst noch geleistet werden – sinnvollerweise in einer Expertenrunde, die ähnlich zusammengesetzt ist, wie die Arbeitsgruppe "Autochthone Gehölze".

Wie bei den Gehölzen muss auch bei den Krautigen der Generationsaspekt (F1, F2) beachtet werden, da durch wiederholte gärtnerische Vermehrung eine naturschutzfachlich unerwünschte Einengung der genetischen Bandbreite eintreten kann.

III. Pflanzenarten-Schutz durch Handelsware?

"Der Artenschutz schließt auch die Ansiedlung verdrängter oder in ihrem Bestand bedrohter Pflanzenarten an geeigneten Lebensstätten innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets ein" (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 BayNatSchG; entsprechend auch § 20 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG).

Die Vertreiber von Wildpflanzensamen und –samenmischungen suggerieren gerne, dass mit ihrem Sortiment ein Beitrag zum Schutz bedrohter Pflanzenarten geleistet werden kann. So bietet zum Beispiel das "Naturschutzzentrum" des Kreisverbandes Heilbronn im Naturschutzbund Deutschland unter der Überschrift "Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)" neben anderen Arten die Schellenblume Adenophora liliifolia an, die es in Deutschland nur im untersten Isartal gibt. Es wäre ein grober und für den Fortbestand der autochthonen Vorkommen gefährlicher Unfug, dort zur Aufstockung solche Samen auszubringen. Anderenorts würde es sich sowieso um eine unzulässige Florenverfälschung handeln. Ähnlich ist die Situation bei den meisten der bedrohten Pflanzenarten. - Im Ergebnis laufen solche "Ansalbungen" dem Artenschutz oft zu wider, indem sie die angestammte Population gefährden oder genetisch verändern können.

Zur Sicherung oder Wiederansiedlung bedrohter Arten darf nur Material aus dem Restbestand vor Ort oder von der nächstgelegenen Population verwendet werden. Handelsware ist gänzlich ungeeignet. Falls ein gärtnerischer Vermehrungsschritt erforderlich ist, muss höchste Zuverlässigkeit gewährleistet sein. Ausserdem müssen solche "Artenhilfsmaßnahmen" bei den bzw. für die Naturschutzbehörden dokumentiert werden. Diese Behörden sind es auch, die solche Aktionen durchführen, in Auftrag geben oder zumindest begleiten.

Wenn sich mit Samentüten vom Händler auch kein ernst zunehmender Pflanzenarten-Schutz betreiben lässt – autochthones Saatgut vorausgesetzt, können sie richtig eingesetzt doch erheblich zur Steigerung der Lebensqualität beitragen, besonders bei der Neuschaffung von Extensivwiesen und –weiden sowie in Gärten und Anlagen.

IV. Schlussbemerkung

Die Naturschutzgesetze greifen nur in der freien Landschaft. Gärten und Anlagen sind aber oft keine hermetisch abgeriegelten Inseln; oft können sich von ihnen Blütenstaub oder Pflanzen ins Umland ausbreiten. Es wäre daher wichtig, dass heimische Arten auch im Siedlungsbereich von örtlichen Herkünften abstammen. Dem steht aber gerade bei vielen attraktiven Pflanzen das Artenschutzrecht entgegen, und die Liebhaber der heimischen Flora wurden zum Schutz der Wildpflanzen stets auf die Angebotspalette in Gartenhandlungen verwiesen.

Heute muss angestrebt werden, die regionale Wildflora zur Grundlage der gärtnerischen Vermehrung heimischer Arten zu machen. Die Naturschutzbehörden haben auch bei den besonders geschützten Arten die Möglichkeit, entsprechende Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. Längerfristiges Ziel sollte sein, dass von den einheimischen Arten nur autochthone Ware angeboten und verwendet wird.